Sonnenstrom für mehr als 1100 Wohnungen in Neu-Hohenschönhausen

Grüner Strom für gelbe Züge

Für eine klimafreundliche Stadt ist ein gut funktionierender ÖPNV genauso wichtig wie die Stromversorgung durch erneuerbare Energien. Das gemeinsame Solarprojekt mit der BVG auf dem Betriebshof Machandelweg verbindet diese beiden Punkte miteinander: Auf dem Dach der Halle 4 befinden sich seit März 2021 1450 polykristalline Module, die zusammen 347.130 kWh Ökostrom pro Jahr liefern. Dadurch kann der Gebäudekomplex, in dem U-Bahn-Züge gewartet und repariert werden, ein Zehntel des Strombedarfs selbst produzieren.

Das solare Potenzial Berlins liege bei gut einem Viertel des Strombedarfs der Stadt, doch lediglich anderthalb Prozent werden aktuell durch Sonnenkraft gedeckt (Stand: März 2021). Die 325 m² große Solarstromanlage mit einer Leistung von 406 kWp ist ein weiter Schritt hin zur SolarCity. Pro Jahr können mit ihr etwa 140 Tonnen CO2 vermieden werden.

Mit diesem Projekt reiht sich die BVG unter die landeseigenen Unternehmen ein, die mit den Berliner Stadtwerken kooperieren. Auch für die BSR und die Berliner Wasserbetriebe wurden bereits große Solaranlagen errichtet, um die Energiewende zu beschleunigen und dem Ziel der klimaneutralen Stadt näherzukommen.

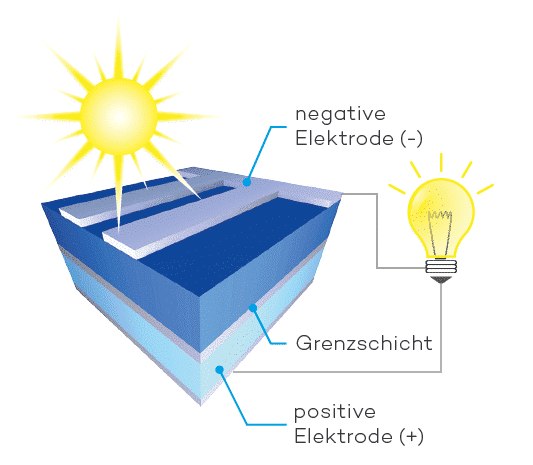

Photovoltaikanlagen bestehen aus einer Anzahl an Photovoltaikmodulen, die wiederum aus Solarzellen bestehen. In den Solarzellen wird das einfallende Sonnenlicht mithilfe von Halbleitermaterialien (in der Regel Silizium) in Strom umgewandelt. Halbleiter verdanken ihre Bezeichnung der Eigenschaft, dass sie sich sowohl wie ein elektrischer Leiter als auch wie ein Nichtleiter verhalten können.

Eine Solarzelle ist letztlich eine Halbleiterdiode. Hierin wird die Strahlungsenergie in Gleichstrom verwandelt. Physikalisch erklärt werden kann dies durch den sogenannten Photoeffekt. Trifft Sonnenlicht auf die Solarzelle, werden Elektronen in der Zelle angeregt und vom nichtleitenden Teil herausgelöst. Am Übergang zwischen diesen beiden Schichten (die eine positiv, die andere negativ), dem p-n-Übergang, entsteht ein elektrisches Feld, das die beiden Schichten voneinander trennt und einen Ladungsausgleich verhindert. Gleichzeitig erlaubt die Grenzschicht, dass der Strom nur in eine Richtung fließt, wenn der Stromkreis geschlossen wird.

Der Ertrag der PV-Anlage hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Hierbei sind einerseits die Wirkungsgrade der verwendeten technischen Komponenten (z. B. Solarmodule und Wechselrichter) und andererseits die Standortbedingungen (Globalstrahlung, Dachneigung und -ausrichtung sowie Verschattungen) entscheidend.

Mit den heutigen Modulen lassen sich in Berlin durchschnittlich bei einer Neigung von 10° ca. 850 bis 870 kWh/kWp[1] in Ost-West-Anlagen auf unverschatteten Flachdächern erzeugen.

Beim Betrieb der PV-Gesamtanlage treten Verluste auf, die in der sogenannten Performance Ratio (PR) zusammengefasst werden. Diese umfassen die Effekte, die mit einer erhöhten Betriebstemperatur, variablen Einstrahlungsbedingungen, Verschmutzung, Leitungswiderständen, Wandlungsverlusten des Wechselrichters und Ausfallzeiten einhergehen. Eine heute installierte PV-Anlage erreicht über das Jahr PR-Werte von 80 bis 90 Prozent.

Weiterhin wirkt sich die Ausrichtung der Anlage auf den Ertrag aus. Die höchsten Erträge können in einer Solarzelle dann erzielt werden, wenn die Solarstrahlung in einem Winkel von 90°, also senkrecht auf die Solarzelle trifft. Da der Sonnenstand im Tages- und im Jahresverlauf variiert, ist diese optimale Einstrahlung bei fest montierten Solarmodulen nicht permanent gegeben. Während im Sommer kleinere Neigungswinkel zu besseren Erträgen führen, werden im Winter höhere Neigungswinkel benötigt. Es geht also darum, den optimalen Winkel zu finden, der in der Jahressumme die höchsten Erträge bringt. Für unsere Breiten liegt dieser zwischen 30° und 35°. Aber auch Abweichungen von dieser optimalen Neigung um ± 20° sind als günstig anzusehen, da eine Reduzierung der Einstrahlung gegenüber dem Optimum bei maximal fünf Prozent liegt.

In Deutschland lassen sich unter guten Bedingungen durchschnittlich 130 kWh/m² erzeugen, wodurch zur bilanziellen Deckung des Strombedarfs eines Vierpersonenhaushalts (ca. 4000 kWh/Jahr) eine etwa 30 m² große PV-Anlage mit knapp 4 kWp benötigt wird.

[1] In Berlin rechnet man mit einem Photovoltaikertrag von ca. 930 kWh/kWp und 8 m²/kWp in Südausrichtung. Die Stadtwerke verbauen PV-Module in Ost-West-Ausrichtung mit einem Faktor von 5,5 m²/kWp. Daraus folgend kann man den Ertrag einer Anlage pro m² bestimmen. (Vgl. Solarertrag Deutsche Städte, Zugriff am 08.09.2021).

Eine PV-Anlage ist grundsätzlich wartungsarm. Eine jährliche Überprüfung aller Komponenten ist in der Regel ausreichend. Die genauen Inhalte der Wartung können dem Wartungsplan (Anhang A) entnommen werden. Eine Reinigung ist erfahrungsgemäß nicht nötig, da die Neigung der Module für einen selbstreinigenden Effekt bei Regen und Schnee sorgt. Bei großen Verunreinigungen oder einem sehr flachen Aufstellwinkel kann es sich unter Umständen lohnen, die Module zu reinigen, da ansonsten die Gefahr der Leistungsminderung besteht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Wartungsintensiver werden PV-Anlagen in Kombination mit Gründächern, da das Gründach einen erhöhten Pflegeaufwand benötigt.

Hierbei unterscheidet man zwischen der verwendeten Solartechnik. Amorphe (monokristalline) Solarzellen weisen eine Lebensdauer von ca. 25 Jahren auf, die kristallinen Zellen können sogar bis zu 30 Jahre genutzt werden. Während der Nutzungszeit der Solarmodule kommt es zu einer Leistungsabnahme (Degradation). Einige der technischen Komponenten werden während der Nutzungszeit der Anlage ausgetauscht, Kabel und Module selbst halten in der Regel über die gesamte Laufzeit.

Die meisten verbauten PV-Anlagen bestehen aus Glas, Aluminium, Kunststoffen und Silizium. Dünnschichtmodule können neben Silizium auch aus Cadmiumtellurid, Galliumarsenid oder Kupferindiumselenid bestehen. Es können nach aktuellem Stand bis zu 95 Prozent der verwendeten Materialien recycelt werden. Im Recyclingprozess werden Aluminiumrahmen, Anschlussdose und Glas vom Laminat getrennt. Aluminium und Glas werden wiederverwertet. Verfahren zur Stofftrennung für das verbleibende Laminat befinden sich in der Erprobung.

Zudem haben PV-Produzenten im Juni 2010 ein herstellerübergreifendes Recyclingsystem in Betrieb genommen (PV Cycle). Es verpflichtet Produzenten, mindestens 85 Prozent der PV-Module kostenlos zurückzunehmen und zu recyceln. Des Weiteren trat in Deutschland im Oktober 2015 das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in Kraft. Es klassifiziert PV-Module als Haushaltsgerät und regelt Rücknahmepflichten sowie die Finanzierung.

Weitere Energieprojekte