Kategorie FAQ: Fragen und Antworten rund um den Solarstrom

Berlin hat sich zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 verpflichtet. Wir unterstützen Berlin auf diesem Weg und sind seit 2016 der größte Solarstromanlagenbauer in der Stadt. Dabei kommen wir immer wieder mit ähnlichen Fragen in Kontakt, die wir hier für Sie gesammelt, aufbereitet und beantwortet haben.

Allgemeine Fragestellungen

Funktionsweise und Ertrag von Solarstromanlagen

Eine Solarzelle stellt die kleinste Einheit innerhalb eines Solarmoduls dar. Ein Solarmodul besteht somit aus vielen einzelnen Solarzellen. Dabei ist die Anzahl der Solarzellen innerhalb eines Moduls von der Größe des Moduls abhängig. In der Regel besteht ein Modul aus 60 einzelnen Zellen, es gibt jedoch auch Halbzellenmodule mit 2 x 60 oder 2 x 72 einzelnen Zellen, welche heutzutage als Standard gelten. Halbzellenmodule sind normale Solarzellen, die nach der Produktion in zwei Hälften geschnitten werden und daher meist 120 statt der üblichen 60 Zellen pro Modul aufweisen. Der Zusammenschluss mehrerer Module wird PV-Anlage genannt.

Bei netzgebundenen Anlagen lässt sich der erzeugte Strom in Eigenverbrauch und Einspeisung aufteilen. Dabei fließt der nicht verbrauchte vor Ort erzeugte Solarstrom ungenutzt über den Netzanschluss in das öffentliche Stromnetz, sofern er nicht in einem eigenen Speicher gespeichert wird. Der eingespeiste Strom wird dann gemäß EEG vergütet. Im Gegensatz dazu ist eine PV-Inselanlage nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden, folglich besteht auch keine Möglichkeit, den erzeugten Strom in das Netz zu speisen und eine Vergütung zu erhalten.

Eine Inselanlage ist ein netzunabhängiges, autark betriebenes System zur Stromversorgung, welches fest installiert oder mobil sein kann. Ihr Betrieb wird Inselbetrieb genannt. Eine Inselanlage kann überall errichtet werden, ist jedoch in der Anschaffung durch den benötigten Stromspeicher kostenintensiver als eine netzgebundene Anlage in vergleichbarer Größe. Deckt die gespeicherte oder direkt erzeugte Energie nicht den Bedarf, kann aufgrund der fehlenden Infrastruktur die fehlende Menge Strom nicht aus dem Netz bezogen werden.

Während PV-Anlagen im Betrieb kein CO2 freisetzen, muss eine gesamtheitliche Betrachtung auch die Herstellung der Anlage und ihre Entsorgung berücksichtigen. Betrachtet man den Lebenszyklus einer in Deutschland betriebenen Photovoltaik-Dachanlage, stellt man fest, dass ca. 50 Gramm CO2-Äquivalent pro erzeugter kWh Solarstrom entstehen. Bei der Stromproduktion mittels fossiler Energieträgern wie Erdgas entstehen etwa 10-mal so viele Treibhausgasemissionen. Die Stromproduktion mittels Braunkohle ist sogar ca. 20-mal klimaschädlicher.

Der Ertrag der PV-Anlage hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Hierbei sind einerseits die Wirkungsgrade der verwendeten technischen Komponenten (z. B. Solarmodule und Wechselrichter) und andererseits die Standortbedingungen (Globalstrahlung, Dachneigung und -ausrichtung sowie Verschattungen) entscheidend.

Mit den heutigen Modulen lassen sich in Berlin durchschnittlich bei einer Neigung von 10° ca. 850 bis 870 kWh/kWp[1] in Ost-West-Anlagen auf unverschatteten Flachdächern erzeugen.

Beim Betrieb der PV-Gesamtanlage treten Verluste auf, die in der sogenannten Performance Ratio (PR) zusammengefasst werden. Diese umfassen die Effekte, die mit einer erhöhten Betriebstemperatur, variablen Einstrahlungsbedingungen, Verschmutzung, Leitungswiderständen, Wandlungsverlusten des Wechselrichters und Ausfallzeiten einhergehen. Eine heute installierte PV-Anlage erreicht über das Jahr PR-Werte von 80 bis 90 Prozent.

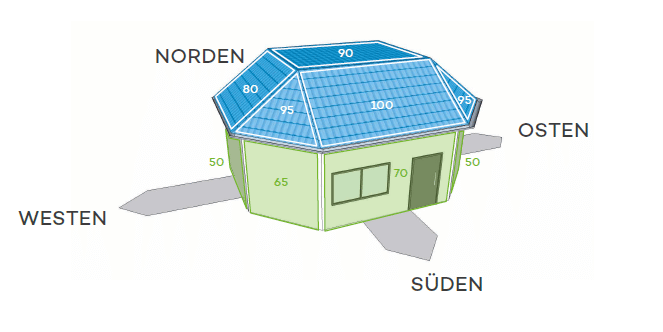

Weiterhin wirkt sich die Ausrichtung der Anlage auf den Ertrag aus. Die höchsten Erträge können in einer Solarzelle dann erzielt werden, wenn die Solarstrahlung in einem Winkel von 90°, also senkrecht auf die Solarzelle trifft. Da der Sonnenstand im Tages- und im Jahresverlauf variiert, ist diese optimale Einstrahlung bei fest montierten Solarmodulen nicht permanent gegeben. Während im Sommer kleinere Neigungswinkel zu besseren Erträgen führen, werden im Winter höhere Neigungswinkel benötigt. Es geht also darum, den optimalen Winkel zu finden, der in der Jahressumme die höchsten Erträge bringt. Für unsere Breiten liegt dieser zwischen 30° und 35°. Aber auch Abweichungen von dieser optimalen Neigung um ± 20° sind als günstig anzusehen, da eine Reduzierung der Einstrahlung gegenüber dem Optimum bei maximal fünf Prozent liegt.

In Deutschland lassen sich unter guten Bedingungen durchschnittlich 130 kWh/m² erzeugen, wodurch zur bilanziellen Deckung des Strombedarfs eines Vierpersonenhaushalts (ca. 4000 kWh/Jahr) eine etwa 30 m² große PV-Anlage mit knapp 4 kWp benötigt wird.

[1] In Berlin rechnet man mit einem Photovoltaikertrag von ca. 930 kWh/kWp und 8 m²/kWp in Südausrichtung. Die Stadtwerke verbauen PV-Module in Ost-West-Ausrichtung mit einem Faktor von 5,5 m²/kWp. Daraus folgend kann man den Ertrag einer Anlage pro m² bestimmen. (Vgl. Solarertrag Deutsche Städte, Zugriff am 08.09.2021).

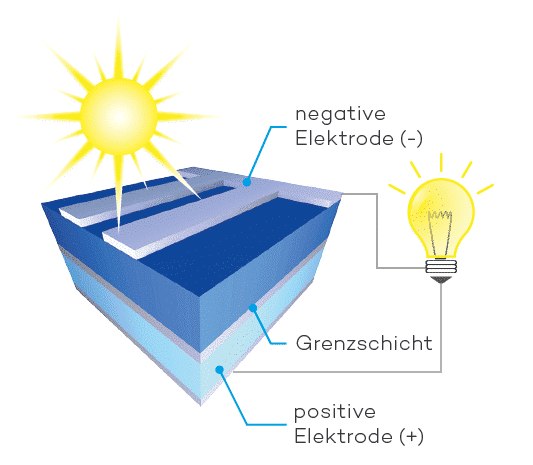

Photovoltaikanlagen bestehen aus einer Anzahl an Photovoltaikmodulen, die wiederum aus Solarzellen bestehen. In den Solarzellen wird das einfallende Sonnenlicht mithilfe von Halbleitermaterialien (in der Regel Silizium) in Strom umgewandelt. Halbleiter verdanken ihre Bezeichnung der Eigenschaft, dass sie sich sowohl wie ein elektrischer Leiter als auch wie ein Nichtleiter verhalten können.

Eine Solarzelle ist letztlich eine Halbleiterdiode. Hierin wird die Strahlungsenergie in Gleichstrom verwandelt. Physikalisch erklärt werden kann dies durch den sogenannten Photoeffekt. Trifft Sonnenlicht auf die Solarzelle, werden Elektronen in der Zelle angeregt und vom nichtleitenden Teil herausgelöst. Am Übergang zwischen diesen beiden Schichten (die eine positiv, die andere negativ), dem p-n-Übergang, entsteht ein elektrisches Feld, das die beiden Schichten voneinander trennt und einen Ladungsausgleich verhindert. Gleichzeitig erlaubt die Grenzschicht, dass der Strom nur in eine Richtung fließt, wenn der Stromkreis geschlossen wird.

Unter einer Solarstromanlage versteht man den übergeordneten Begriff für alle Nutzungsformen von Sonnenenergie. Im Rahmen von Gebäuden kann die Sonnenenergie entweder durch Photovoltaikanlagen (PV-Anlage) zur Stromerzeugung oder durch Solarthermieanlagen zur Wärmeerzeugung genutzt werden. Diese Frageliste bezieht sich hierbei explizit auf die Stromerzeugung mittels PV-Anlagen.

Erfahrungen mit PV-Anlagen

Über 100 Jahre, nachdem der photoelektrische Effekt entdeckt worden ist, begann die Nutzung von PV-Modulen auf der Erde. Zuvor wurden Solarmodule vor allem zur Energieerzeugung im Weltall verwendet. Mit der Ölkrise 1973 stieg das Interesse an der Nutzung anderer Energieformen, wodurch nach langer Forschung die ersten PV-Anlagen ab 1980 in Betrieb genommen wurden.

Hierbei unterscheidet man zwischen der verwendeten Solartechnik. Amorphe (monokristalline) Solarzellen weisen eine Lebensdauer von ca. 25 Jahren auf, die kristallinen Zellen können sogar bis zu 30 Jahre genutzt werden. Während der Nutzungszeit der Solarmodule kommt es zu einer Leistungsabnahme (Degradation). Einige der technischen Komponenten werden während der Nutzungszeit der Anlage ausgetauscht, Kabel und Module selbst halten in der Regel über die gesamte Laufzeit.

Mit zunehmender Betriebsdauer einer Solarzelle kommt es zu einer Leistungsabnahme, auch „Degradation“ genannt. Über Herstellergarantien kann man die Degradation gut abschätzen. In der Regel rechnet man mit 80 bis 90 Prozent der Leistung nach 20 Jahren Nutzungsdauer. Das bedeutet, dass nach 20 Jahren Nutzungszeit noch mindestens 80 Prozent des Ertrages bei gleicher Lichteinstrahlung erzeugt werden[1]. Diese Werte sind mit praktischen Messungen überprüft und für die Praxis bestätigt worden[2].

Leistungsfähig bleibt die Solarzelle sogar 35 bis 40 Jahre[3].

[1] Vgl. Photovoltaik – die freie Sonnenenergie nutzen, Solarzentrum Berlin, Zugriff am 08.09.2022.

[2] Bei einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) wurde eine durchschnittliche Degradation von 0,1 Prozent relativen Wirkungsgradverlusts pro Jahr für die gesamte Anlage nachgewiesen. Im Test überprüft wurden 14 Anlagen in Deutschland mit mono- und polykristallinen Modulen. Je nach verwendetem Solarzellentyp kann eine lichtinduzierte Degradation von 1 bis 2 Prozent in den ersten Betriebstagen hinzukommen. In einer konservativen Betrachtungsweise geht man von einer jährlichen Degradation von ca. 0,5 Prozent aus (vgl. Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, Download von pv-fakten.de, Fassung vom 08.08.2022, S. 43, Zugriff am 08.09.2022).

[3] Vgl. Degradation von Solarmodulen im Vergleich, Energie Experten, Zugriff am 08.09.2022.

Man rechnet mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von ca. 15 Jahren. Das bedeutet, über die Nutzungsdauer der PV-Anlage muss der Wechselrichter höchstwahrscheinlich einmal ausgetauscht werden. Dies ist in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu berücksichtigen.

Nein! In Europa fällt das Recyceln von Solarstromanlagen unter die gesetzliche Pflicht und ist durch die EU Richtlinie WEEE-2002/96/EG festgehalten. Außerdem fordert die EU, dass mindestens 80 Prozent aller verkauften Module recycelt werden.

Die meisten verbauten PV-Anlagen bestehen aus Glas, Aluminium, Kunststoffen und Silizium. Dünnschichtmodule können neben Silizium auch aus Cadmiumtellurid, Galliumarsenid oder Kupferindiumselenid bestehen. Es können nach aktuellem Stand bis zu 95 Prozent der verwendeten Materialien recycelt werden. Im Recyclingprozess werden Aluminiumrahmen, Anschlussdose und Glas vom Laminat getrennt. Aluminium und Glas werden wiederverwertet. Verfahren zur Stofftrennung für das verbleibende Laminat befinden sich in der Erprobung.

Zudem haben PV-Produzenten im Juni 2010 ein herstellerübergreifendes Recyclingsystem in Betrieb genommen (PV Cycle). Es verpflichtet Produzenten, mindestens 85 Prozent der PV-Module kostenlos zurückzunehmen und zu recyceln. Des Weiteren trat in Deutschland im Oktober 2015 das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in Kraft. Es klassifiziert PV-Module als Haushaltsgerät und regelt Rücknahmepflichten sowie die Finanzierung.

Eine PV-Anlage ist grundsätzlich wartungsarm. Eine jährliche Überprüfung aller Komponenten ist in der Regel ausreichend. Die genauen Inhalte der Wartung können dem Wartungsplan (Anhang A) entnommen werden. Eine Reinigung ist erfahrungsgemäß nicht nötig, da die Neigung der Module für einen selbstreinigenden Effekt bei Regen und Schnee sorgt. Bei großen Verunreinigungen oder einem sehr flachen Aufstellwinkel kann es sich unter Umständen lohnen, die Module zu reinigen, da ansonsten die Gefahr der Leistungsminderung besteht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Wartungsintensiver werden PV-Anlagen in Kombination mit Gründächern, da das Gründach einen erhöhten Pflegeaufwand benötigt.

Alternative Einsatzgebiete von PV-Anlagen

Freie Flächen sind nicht nur im Stadtgebiet ein rares Gut. Um die Klimaziele der Bundesregierung und des Landes Berlin zu erreichen, soll nicht nur die Solarenergienutzung ausgebaut, sondern auch der Flächenverbrauch gesenkt werden. Zur Realisierung solcher Zielsetzungen bedarf es einer kreativen Flächennutzung und der Mobilisierung von Bestandsgebäuden, um neue Flächen für die PV-Nutzung in der Stadt akquirieren zu können. In unterschiedlichen Forschungsprojekten werden Ideen erarbeitet, die in die Lage versetzen bereits erschlossene Flächen mit PV-Anlagen zu kombinieren und alternativ zu nutzen.

Dies können unter anderem sein:

- Straßen- und Radwegüberdachungen sowie Solarradwege,

- Solare Carports,

- aufgeständerte PV-Anlagen über und zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen (Agri-Photovoltaik),

- in Lärm- und Schallschutzwände integrierte Photovoltaik,

- vertikale bifaciale Zäune und Abgrenzungen,

- schwimmende PV-Anlagen (Floating PV),

- leichte PV-Module und Solarfolien für wenig tragfähige Dächer oder

- Solarfassaden und Gebäudeintegrierte PV-Anlagen in der Gebäudehülle.

Gebäudeintegrierte PV-Module können da sinnvoll sein, wo die Installation auf dem Dach durch Konstruktion oder Denkmalschutz nicht möglich ist. Besonders dann sind die vielfältigen Möglichkeiten, PV-Module einzusetzen, auch im Rahmen der Solarpflicht von besonderer Relevanz.

Der Solarausbau in Berlin

Bis 2045 möchte Berlin klimaneutral werden. Damit dies gelingt, müssen die Energieerzeugungskapazitäten weiter ausgebaut werden. Der angestrebte Solarstromanteil liegt bei 25 Prozent. Um diesen Solarstromanteil zu erreichen, müssen 4400 MWp Leistung in PV-Anlagen auf den Berliner Dächern oder mit alternativen Möglichkeiten installiert werden.[1]

[1] Vgl. Masterplan, SolarcityBerlin: Voller Energie zur solaren Stadt: Infobroschüre zum Masterplan Solarcity Berlin, Zugriff am 25.04.2025.

Die notwendige installierte PV-Leistung variiert je nach Bezirk zwischen 180 MWp und 710 MWp, im Durchschnitt sind es etwa 300 MWp je Bezirk.[1] Dabei ist die aktuelle Verteilung des Solarpotenzials auf die Berliner Bezirke relativ ausgeglichen.[2]

In 2020 wurde auf Gebäuden des Landes Berlin und der Berliner Bezirke eine Gesamtleistung von rund 3,1 MWp installiert.

[1] PV in den Berliner Bezirken, Zugriff am 08.09.2022.

[2] Vgl. Masterplan, SolarcityBerlin: Voller Energie zur solaren Stadt: Infobroschüre zum Masterplan Solarcity Berlin, Zugriff am 02.09.2022.

Ja. Bis Ende 2024 müssen alle öffentlichen Gebäude mit einer Nutzungsfläche von mehr als 50 m² verpflichtend mit einer Solaranlage ausgestattet sein, gleich ob Neubau oder Bestandsgebäude. Die Solarpflicht geht zurück auf das neu verabschiedete Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln), welches nicht nur auf der kompletten technisch nutzbaren Dachfläche zum Solarausbau verpflichtet, sondern ebenso auf die Nutzung von erneuerbaren Energien auf öffentlichen Gebäuden verweist.

Die Solaranlagen sind im Zuge der Bauausführung, spätestens aber ein Jahr nach Bauabnahme zu errichten.

Lokale Initiativen und weiterführende Informationen

Solarzentrum Berlin

Bei allgemeinen oder bisher nicht behandelten Fragen rund um das Thema Solarenergie stehen Ihnen die Mitarbeiter SolarZentrum Berlin gerne zur Verfügung.

PINiE e. V.

Der Solarverein Pankower Initiative zur Nutzung innovativer Energiequellen e. V. (PINiE) setzt sich für die Nutzung erneuerbarer Energien in Pankow ein und ist unter anderem Mitglied im EUROSOLAR-Netzwerk.

Ökumenische Umweltgruppe Lichtenrade

Für Lichtenrade und darüber hinaus bietet die Ökumenische Umweltgruppe Lichtenrade gerne Anregung zur und Begleitung bei der Errichtung von Solaranlagen auf http://www.lisoma.berlin an.

Solar Cluster Baden-Württemberg e. V.

Das Solar Cluster Baden-Württemberg e. V. vertritt und vernetzt rund 50 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus allen Teilen der solaren Wertschöpfungskette. Ziele der südwestdeutschen Branchenvereinigung sind der beschleunigte Ausbau der Solarenergie in Baden-Württemberg und die Unterstützung der regionalen Solarbranche.

Seinen Mitgliedern bietet der Verein zahlreiche Möglichkeiten, Kontakte zu Unternehmen, Forschung und Politik zu knüpfen, regelmäßige Veranstaltungen sowie eine starke Stimme in der Öffentlichkeit.

Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württemberg

Zwölf regionale Photovoltaik-Netzwerke treiben den Ausbau der Photovoltaik voran – und bringen dafür Interessierte, Photovoltaik-Akteure und Verantwortliche zusammen. Worum es geht? Für die Solarenergie zu begeistern. Aktiv im Netzwerk sind Energieagenturen, Genossenschaften, Stadtwerke, Installateure, Hochschulen, Unternehmen, Kommunen, Landkreise etc. Alle können mitwirken und das Netzwerk für ihre Projekte nutzen – egal ob auf dem Dach, an der Fassade oder auf der Freifläche. Die zwölf regionalen Netzwerke werden durch das Solar Cluster BW und die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg koordiniert und im Rahmen der Solaroffensive vom Umweltministerium Baden-Württemberg gefördert.

Technische und gebäudespezifische Fragestellungen

Anlagentechnische Einbindung auf dem Dach

Die einzelnen Solarmodule sind untereinander verkabelt. Auf diese Weise wird die Energie gebündelt und ebenfalls per Kabel dem Wechselrichter zugeführt, der den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und an das Hausnetz weitergibt. Über einen Netzanschluss wird überschüssiger Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Zweirichtungszähler erfassen die jeweiligen Energiemengen für den Netzbezug und die Einspeisung. Daneben gibt es den Erzeugungszähler, welcher die gesamte Erzeugung der PV-Anlage aufzeichnet

PV-Anlagen und Notstromaggregate können grundsätzlich problemlos in einer Liegenschaft zusammen betrieben werden. Es müssen jedoch zwei wichtige Punkte beachtet werden: Zum einen benötigt das Notstromaggregat einen eigenen lastgangmessenden RLM-Zähler, damit die Einspeisung des Aggregates von der Einspeisung der Anlage unterschieden werden kann. Das ist für die EEG-Vergütung relevant. Zum anderen fordert der Netzbetreiber einen Schalter, der die PV-Anlage komplett verriegelt, wenn das Notstromaggregat läuft. Das ist wichtig, um unerwünschte Wechselwirkungen zwischen PV-Anlage und Notstromaggregat zu vermeiden.

Beides sind Abkürzungen, die den Strom beschreiben:

DC bedeutet „Direct Current“ und steht für Gleichstrom.

AC bedeutet „Alternating Current“ und bedeutet Wechselstrom.

Die PV-Anlage erzeugt Gleichstrom, dieser wird durch den Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt. Nur so kann der erzeugte Strom auch im Gebäude genutzt oder ins Netz eingespeist werden.

Geeignete Dächer weisen einen guten Dachzustand auf und besitzen ausreichend Statikreserven sowie Standortbedingungen, die keine negativen Auswirkungen auf den Stromertrag haben.

Flachdächer sind für die Installation am besten geeignet, da sie gut zugänglich sind.

Schrägdächer können technisch problemlos mit Modulen belegt werden, jedoch sind für den Aufbau und die Wartung besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Die Einbeziehung notwendiger Gerüstkosten ist zu berücksichtigen.

Die Nutzung von Schrägdächern ist technisch problemlos möglich, aber für den Aufbau und die Wartung sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bei Einbeziehung notwendiger Gerüstkosten wird der Aufbau der PV-Anlage in der Regel unwirtschaftlich. Bei bereits vorhandenem Gerüst (z. B. bei Fassadenarbeiten oder einer Dachsanierung) ist eine Belegung mit PV sinnvoll.

Nach den derzeitigen gesetzlichen Verpflichtungen ist regelmäßig eine DGUV V3-Prüfung der Elektroanlage durchzuführen. Ergibt die Prüfung wesentliche Mängel, z. B. erhöhte Schleifenimpedanzen oder Isolationsfehler, muss die Elektroanlage umgehend instand gesetzt oder außer Betrieb genommen werden. Sollte die Prüfung keine wesentlichen Mängel aufzeigen, ist die Installation einer PV-Anlage möglich. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die PV-Anlage auf die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Elektroanlage abgestimmt wird.

Dies ist von den Dachgegebenheiten abhängig. Entweder mittels Schwanenhals, durch einen vorhandenen Schacht oder außen an der Fassade in einem Leerrohr entlang. Bei einem Schrägdach werden spezielle Dachziegel eingesetzt.

Für die Nutzung einer PV-Anlage werden zwei verschiedene Zähler benötigt. Einerseits wird ein neuer Erzeugerzähler für die PV-Anlage installiert, die hier anfallenden einmaligen und laufenden Kosten werden im Eigenbetrieb selbst getragen oder vom Vertragspartner (z. B. von den Stadtwerken) übernommen. Zusätzlich wird der jetzige Bezugszähler der Liegenschaft durch einen Zweirichtungszähler getauscht. Die einmaligen Kosten für den Austausch sind auch hierbei selbst oder durch den Vertragspartner zu übernehmen, die laufenden Kosten dieses Zählers sind derzeit identisch des ausgetauschten Bezugszählers.

In der Regel ist die nutzbare Dachfläche meist größer als die geplante PV-Modulfläche. Eine Vollbelegung des Daches mit PV-Modulen ist technisch möglich, in vielen Fällen lässt sich dies aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund fehlender technisch nutzbarer Dachfläche nicht bewerkstelligen. Um die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage zu erreichen, ist eine möglichst hohe Eigennutzung des erzeugten PV-Stromes notwendig, da die Einspeisung in das öffentliche Netz nur gering vergütet wird. Das Optimum der Anlagengröße ergibt sich aus der Anlagenberechnung und der Berechnung der Potenziale mit und ohne Berücksichtigung des EWG. Durch die Solarpflicht im EWG Bln wird die PV-Anlage hier jedoch nicht mehr rein wirtschaftlich betrachtet, da öffentliche Liegenschaften einem Verpflichtungsprinzip zur Belegung der kompletten technisch nutzbaren Dachfläche mit Solarmodulen unterliegen. Ebenso gibt es die Möglichkeit zur Anrechnung von Umweltschadensvermeidungskosten, welche die Wirtschaftlichkeit beeinflussen können.

Neben den vorgegebenen Mindestabständen zu Brandwänden und Dachkanten (nach § 32 Abs. 5 BauOBln mit 1,25 m) sind Wartungswege zwischen den Modulreihen einzuplanen. Außerdem werden innerhalb der Schienensysteme der Modulreihen von den Herstellern bestimmte Mindestabstände vorgegeben.

Durch extreme Temperaturunterschiede und der damit verbundenen Ausdehnung und das Zusammenziehen der Materialien kann es dazu kommen, dass die Unterkonstruktionen der Module auf dem Dach wandern. Diese Wanderung ist von der verwendeten Ballastierung unabhängig. Durch regelmäßige jährliche Wartungsgänge und technische Vorkehrungen zur Absicherung vor Temperaturwanderung kann ein Schaden an der Dachhaut vermieden werden. Eine Gefahr, dass die Module vom Dach fallen könnten, besteht dabei nicht. Bei Sattel-Flachdächern kann man beispielsweise die Modulfelder über den Dachfirst verbinden und damit ein weiteres Abrutschen vermeiden.

Technische Komponenten

Eine Solarstromanlage besteht aus verschiedenen einzelnen Komponenten. Das Herzstück einer Anlage stellt das Solarmodul dar. Zusätzlich werden Wechselrichter, Verkabelungen, Trägerkonstruktion, Stromzähler und Anschlusskästen benötigt. Optional können Stromspeicher oder Einspeisemanagementsysteme ergänzt werden. Letzteres wird Pflicht bei einer Anlage mit einer Leistung größer 100 kWp.

Bei der Wirkungsgradbetrachtung ist es sinnvoll, zwischen Dünnschichtmodulen und kristallinen Modulen zu unterscheiden. Während Dünnschichtmodule einen sehr geringen Wirkungsgrad von ca. 6 bis 10 Prozent aufweisen, erreichen kristalline Module bereits Wirkungsgrade von ca. 20 Prozent. Dabei liegen die Wirkungsgrade der monokristallinen Module mit 18 bis 22 Prozent etwas über denen polykristallinen Module mit ca. 15 bis 20 Prozent.

Die einzelnen Solarmodule können auf zwei verschiedene Weisen miteinander verbunden werden. Welche Schaltung notwendig ist, ist vom verbauten Wechselrichter, der Anordnung der Module auf dem Dach und der jeweiligen Verschattungssituation abhängig. Dabei können die Zellen in Reihe oder parallel geschaltet werden. Bei Reihenschaltungen werden hohe Spannungen, bei Parallelschaltungen hohe Ströme generiert. Meist wird eine Kombination beider Varianten gewählt.

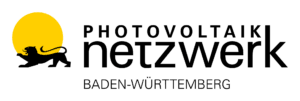

Die Unterscheidung der Module wird anhand des Zelltyps vorgenommen. In der Regel werden kristalline PV-Module verbaut. Dabei wird bei monokristallinen Modulen die Zelle aus einem einzelnen Kristall hergestellt, während bei polykristallinen Modulen viele kleine Einzelkristalle zur Herstellung verwendet werden. Neben den kristallinen PV-Modulen existieren auch Dünnschicht-Module. Diese bestehen nicht aus einzelnen Zellen, vielmehr werden hierbei Halbleiter auf ein Trägermaterial aufgedampft.

Monokristalline Module sind in der Herstellung teuer, weisen aber einen höheren Wirkungsgrad als polykristalline Module auf. Daher lohnen sich monokristalline Module für Dächer mit geringer nutzbarer Dachfläche. Von außen zu unterscheiden sind diese anhand ihrer Farbstruktur. Monokristalline Module wirken nahezu schwarz und homogen, während die polykristallinen Module meist bläuliche Zellstrukturen erkennen lassen.

Ein Wechselrichter ist eine wichtige technische Komponente, die den Gleichstrom, der von einer PV-Anlage produziert wird, in Wechselstrom umwandelt. Zusätzlich sorgt der Wechselrichter dafür, dass die Anlage in ihrem optimalen Betriebspunkt betrieben wird. Dabei ist der Wirkungsgrad des Wechselrichters für den Ertrag der PV-Anlage entscheidend.

Wenn alle Module zu einem einzigen String in Reihe zusammengefasst werden, dann reicht i. d. R. ein Wechselrichter (Stringwechselrichter) aus. Sind aber Module unterschiedlich ausgerichtet oder liefern unterschiedliche Leistungen, dann werden bei nur einem verbauten Wechselrichter Leistungseinbußen hingenommen. In solchen Fällen ist es sinnvoll, entweder mehrere Wechselrichter zu schalten oder Module nach Leistung zu verschiedenen Strings zu bündeln und diese mittels Multistringwechselrichter zu verschalten. Auf diese Art und Weise wird sichergestellt, dass für jeden Strang ein eigener MPP-Tracker eingesetzt wird. Häufig werden nur noch moderne Wechselrichter mit mehreren MPP-Trackern verbaut. Als MPP-Tracker (Maximal-Leistungspunkt-Suche) bezeichnet man ein Verfahren, bei dem die elektrische Belastung so angepasst wird, dass den Zellen die größtmögliche Leistung entnommen werden kann.

Neben den wirtschaftlichen Gründen (z. B. geringere Kosten bei der Verkabelung) ist es auch aus Brandschutzaspekten (vgl. Bereich „Blitz- und Brandschutz“) sinnvoll, den Wechselrichter in der Nähe der Anlage auf dem Dach zu montieren. Es ist aber auch möglich, den Wechselrichter im Keller zu befestigen. Zur Übertragung des Gleichstroms von der Solarstromanlage bis zum Wechselrichter werden jedoch Kabel mit großem Durchmesser benötigt, damit die Kabelverluste gering gehalten werden können. Zusätzlich ist bei einer Montage fern der Anlage ein Feuerwehrschalter nötig (vgl. Bereich „Blitz- und Brandschutz“).

Die Abbildung zeigt beispielhaft den Platzbedarf eines Wechselrichters. Je nach Größe bzw. Leistung der Anlage werden ein oder mehrere Wechselrichter benötigt. Daher variiert der Platzbedarf eines Wechselrichters auf dem Dach. Ein Wechselrichter bis 23 kVa benötigt beispielsweise ein Platzbedarf von ca. 550 x 600 x 250 mm (B x H x T), während für einen Wechselrichter bis 66 kVa einen Bedarf von ca. 1.100 x 600 x 300 mm (B x H x T) eingeplant werden muss. Darüber hinaus ist es sinnvoll, mit einem Abstand von 600 mm an der Unterseite und je 300 mm an den Seiten zu rechnen, um die Kühlung durch natürliche Konvektion zu gewährleisten.

Für die PV-Niederspannungshauptverteilung im Untergeschoss (neben der NSHV) werden abhängig von der Anlagengröße maximal 1,50 x 1,50 m (H x B) benötigt.

kWp steht für „Kilowattpeak“ und stellt die Nennleistung einer PV-Anlage unter Normbedingungen bei Standardtestbedingungen (STC) von 1000 W/m² Einstrahlung und 25 °C Modultemperatur dar. Dieser sagt jedoch nur wenig über den eigentlichen Ertrag der PV-Anlage aus, dieser wird über die Leistung multipliziert mit der Zeit ausgedrückt (kWh).

Unter MPP versteht man den Punkt der maximalen Leistung, also den optimalen Punkt zwischen Strom und Spannung, abhängig von den augenblicklichen Bedingungen. Jeder Wechselrichter hat mindestens einen MPP-Tracker verbaut, der für die optimale Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom sorgt.

Der Wirkungsgrad beschreibt die Effizienz einer technischen Komponente. Bei einem Wechselrichter gibt der Wirkungsgrad an, wie viel von der Eingangsleistung auf der Gleichstromseite als Leistung auf der Wechselstromseite abgegeben werden kann. Je größer diese Zahl ist, desto effizienter arbeitet der Wechselrichter. Wechselrichter erreichen i. d. R. Wirkungsgrade von bis zu 98 Prozent.

Um verschiedene Wechselrichter vergleichen zu können, ist es sinnvoll, den europäischen Wirkungsgrad zu betrachten. Dieser bezieht in die Berechnung die wechselnden Wetterbedingungen ein.

Es werden spezielle Solarkabel verwendet. Diese sind UV- und witterungsbeständig und für den Einsatz im Freien für lange Zeit ausgelegt. Zusätzlich können Kabel, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, zusätzlich mit Schutzschläuchen oder Kabeltrassen geschützt werden. Neben dem richtigen Material ist auch die Länge der Kabel ausschlaggebend. Diese dürfen nicht zu straff, aber auch nicht zu lose verschaltet werden. Um Verluste und Kosten zu reduzieren, sind möglichst kurze Kabelwege zu bevorzugen.

Die Unterkonstruktion sichert die PV-Anlage auf dem Dach. Diese muss nach den geltenden Normen dimensioniert sein und die Anlage vor von außen wirkenden Kräften schützen (z. B. Windkräfte, Schneelasten) und diesen standhalten.

Dabei liegt die Unterkonstruktion lediglich auf der Dachhaut auf, geschützt durch Bautenschutzmatten. Zur Standsicherheit wird die Konstruktion in der Regel über Betonsteine ballastiert. Für jedes Objekt wird ein separater Standsicherheitsnachweis gerechnet. Aus diesen Standsicherheitsnachweisen leitet sich auch die Menge der Ballastierung ab. Üblicherweise werden an den Rändern und Eckbereichen höhere Ballastierungen als im mittleren Bereich benötigt.

Eine bestehende Anlage kann mit zusätzlichen Modulen erweitert werden. Wichtig ist hierbei die Überprüfung der Elektroanlage und inwiefern die Kabel und Wechselrichter noch Kapazität für die Zuschaltung weiterer Leistungen besitzen. Andernfalls sind Komponenten auszutauschen. Ergänzend besteht die Möglichkeit, Speichersysteme zu installieren, die überschüssigen Strom speichern und zur Verfügung stellen, wenn die Sonne gerade nicht scheint.

Volllast bedeutet, dass die PV-Anlage ihre Nennleistung erzeugt. Das geschieht bei optimaler Einstrahlung im rechten Winkel bei 90° auf das Solarmodul in der Sommerzeit. Unter Volllaststunden wird der Quotient aus der im Laufe eines Jahres tatsächlich erzeugten Energie und der Nennleistung der Module bezeichnet. Da PV-Anlagen den unterschiedlichen Einstrahlungsbedingungen unterliegen, arbeiten sie nur etwas weniger als die Hälfte der Jahresstunden und dann auch meist nur in Teillast. Technische Verbesserungen der Module und der Installation können die nutzbare Einstrahlung, den Ertrag und damit die Zahl der Vollaststunden einer PV-Anlage anheben.

Stromspeicher

Stromspeicher bieten die Möglichkeit, den Eigenverbrauch des generierten Stroms zu erhöhen, indem der Strom gespeichert wird, wenn er nicht zeitgleich mit der Erzeugung genutzt werden kann.

Stromspeicher sind noch sehr kostenintensiv und rechnen sich in der Regel für kommunale Liegenschaften nicht. Wenn Förderprogramme genutzt werden können, verbessert sich die Wirtschaftlichkeit. Hier kann man nicht pauschal ein Urteil fällen. Bei Einfamilienhäusern lohnt sich ein Stromspeicher eher, da die Haushaltsstrompreise deutlich höher sind als die Strompreise der öffentlichen Liegenschaften. Der wesentliche Vorteil eines Speichersystems liegt in der Steigerung des Eigenverbrauchs und des Autarkiegrads. Diese machen den Strom auch in den Morgen- und Abendstunden nutzbar, wenn die PV-Anlage weniger Strom erzeugt.

Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hat im Jahr 2019 ein Förderprogramm für Stromspeicher aufgelegt, mit dem aktuell[1] 300 Euro je Kilowattstunde nutzbarer Speicherkapazität gefördert werden können. Der Maximalbetrag pro Vorhaben sind 15.000 Euro. Die Förderung ist an den Bau einer neuen Photovoltaikanlage gekoppelt. Weitere Einzelheiten finden sich in der Richtlinie und auf den Seiten der Senatsverwaltung, klicken sie hier[2].

[1] Bis zum Jahr 2021

[2] Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Förderprogramm SolarPLUS, Zugriff am 08.09.2022.

Blitz- und Brandschutz

Der Blitzschutz spielt eine wesentliche Rolle beim vorbeugenden Brandschutz. Aus diesem Grund wird bei jeder PV-Anlage der Blitzschutz in die Planung einbezogen. Dabei wird zwischen einem inneren und einem äußeren Blitzschutz unterschieden. Während sich der äußere Blitzschutz mit Blitzfangeinrichtungen, Abschottungen etc. befasst (z. B. Blitzableitern), sorgt der innere Blitzschutz für den Schutz der Komponenten vor Überspannungen. Hierfür werden die Modulrahmen und das Gestell mit der Erdung des Hauses gekoppelt.

Nein, PV-Anlagen erhöhen die Brandlast nicht.

Die Kabel werden normgerecht mit Brandschottungen versehen, beispielsweise Wickelbrandschotts. Diese Schottungen verhindern bei einem Brandfall die Ausdehnung der Flammen über einen bestimmten Zeitraum hinweg.

Zusätzlich gelten für die einzelnen Komponenten wie den Wechselrichter Vorgaben für die sachgerechte Befestigung (z. B. keine Befestigung an brennbaren Materialien). Neben Brandwänden ist die Planung von Brandabschnitten der PV-Anlage auf dem Dach sinnvoll.

Eindeutig „ja“! Die Feuerwehr hat einen grundsätzlichen Löschauftrag, der auch für PV-Anlagen gilt. Keine Löschversuche zu unternehmen, ist strafbar (vgl. „Gibt es besondere Sicherheitsanforderungen an Solarstromspeicher?").

In einem Brandfall schaltet die Feuerwehr den Hausanschluss aus, damit ist das Gebäude bis unters Dach spannungsfrei und kann gefahrlos betreten und evakuiert werden.

Wenn der Wechselrichter im Keller ist, gehen die DC-Stringleitungen durch einen feuerfesten Schacht. Im Brandfall wird von der Feuerwehr der Feuerwehrschalter betätigt, der die Anlage spannungsfrei und berührungssicher macht.

Alle Hausanschlussräume, Gebäudeeingänge und Dachausgänge, die zu der PV-Anlage führen, sind mit typisch auffälligen PV-Anlagen-Aufklebern zu versehen (siehe Abbildung). Zusätzlich hilft ein „Übersichtsplan für Einsatzkräfte“, die Verkabelung spannungsführender Leitungen und Objekte zu erkennen. Dieser sollte mit dem Anlagenplan in dem Bereich des Hausanschlusskastens aufbewahrt werden.

Abbildung: Hinweisschild, angepasst an Ihren Bezirk - Die farbliche Gestaltung des Schildes ist mit den Feuerwehren (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren - AGBF Bund) abgestimmt. Es sollte nicht kleiner als DIN A6 für den Hausanschlusskasten sein.

Die Installation einer PV-Anlage auf einem Dach erhöht nicht die direkte Blitzschlaggefahr. Die blitzstromtragfähigen Unterkonstruktionsschienen werden mit den vorhandenen Blitzableitungen verbunden. Somit kommt es nicht zu Spannungsüberschlägen und Funkenbildung. Das heißt, es besteht keine erhöhte Brandgefahr durch Blitzeinschlag.

Mittels Überspannungsableiter werden Überspannungen zur Erdung abgeleitet. Kabelbrände können also nicht durch Überspannung auftreten.

Die Feuerwehr will zwingend vermeiden, dass sich im Brandfall im Gebäude noch spannungsführende Leitungen befinden. Dies wäre der Fall, wenn sich die Photovoltaikanlage auf dem Dach und die Wechselrichter im Keller befinden. In diesem Fall führen die Gleichstrom(DC)-Kabel vom Modulfeld bis in den Keller und stehen bei Stromproduktion der PV-Anlage unter Spannung. Bei Freischaltung des Gebäudes würden diese Leitungen weiterhin über das Modulfeld Spannung führen. In diesem Fall ist der Einbau einer separaten Gleichstrom-Freischaltstelle vorgeschrieben. Diese schaltet über ein Schaltschutz die durch das Gebäude verlaufende Leitung spannungsfrei.

Ist der Wechselrichter auf dem Dach installiert, befinden sich im Gebäude nur Wechselstromleitungen. Im Brandfall schaltet die Feuerwehr das Gebäude frei und die Wechselrichter schalten automatisch ab. Eine separate Freischaltstelle wird daher unnötig. Für Arbeiten an der Anlage auf der Dachfläche besitzen alle gängigen Wechselrichter DC-Freischaltstellen. Diese Art der Anlagenerrichtung geht mit den Wünschen der Berliner Feuerwehr konform.

Gemäß Berliner Bauordnung (§ 32 Abs. 5 BauO Bln) müssen Solaranlagen so angeordnet werden, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Daher ist zu Brandwänden ein Mindestabstand von mindestens 1,25 m zwischen PV-Modul und Mitte der Brandwand einzuhalten.

Beim Einsatz von Brandschottungen sind die technischen Regelwerke zu beachten. Brandabschottungen verhindern ein Ausbreiten von Kabelbränden.

Solarstromspeicher sind nur in einem begrenzten Maße abschaltbar, daher gelten hierbei die gleichen Sicherheitsanforderungen bei Löscheinsätzen wie bei Einsätzen im Niederspannungsbereich. Im Falle einer Beschädigung des Speichers können giftige und ätzende Gase entweichen, die mit Löschwasser reagieren können. Daher ist es wichtig, für eine gute Durchlüftung der Räume zu sorgen, in denen der Speicher steht.

Statik & Dachbeschaffenheit

Die derzeit eingesetzten PV-Systeme besitzen in der Regel nur geringe Gewichtslasten (ca. 15 bis 35 kg/m²). Durch die flache Modulneigung besteht zudem nur eine sehr geringe Windlastbeanspruchung. Beides sorgt dafür, dass fast alle Dächer für solche Systemlasten geeignet sind. Vor der Belegung des Daches mit Solarmodulen ist ein Statiker heranzuziehen, der ein Statikgutachten erstellt. Sollten die Stadtwerke mit dem Bau der PV-Anlage beauftragt worden sein, erfolgt dieser Schritt direkt nach Vertragsabschluss. Sollte sich dabei herausstellen, dass das Dach ungeeignet ist, verhindert dies den Bau der PV-Anlage. Bei einem Vertrag mit den Stadtwerken übernehmen diese die bis dahin angefallenen Kosten.

Je nach Montagesystem und Dachart variieren die Maximallasten:

- Auflastballastiertes Montagesystem ohne Dachdurchdringung wird auf Flachdächern mit Bitumen-, Folien- und Kieseleindeckung sowie bei extensiven Gründächern im Bestand eingesetzt. Gesamtgewicht: bis zu 35 kg/m²

- Auflastballastiertes Montagesystem ohne Dachdurchdringung ist auf Flachdächern mit extensivem Gründach im Neubau einsetzbar. Gesamtgewicht: bis zu 130 kg/m² (sollte immer vorab projektspezifisch gerechnet werden).

- Dachparallele Montagesysteme, beispielsweise ein verklebtes Schienensystem, ein Schienensystem mit Verschraubung oder Vernietung (bspw. Trapezblech)

oder ein Klemmsystem (bspw. Kalzip-Dach). Gesamtgewicht: ca. 15 kg/m²

PV-Module werden auf Flachdächern ohne Dachdurchdringung installiert, nur bei wenigen Dachkonstruktionen gibt es Ausnahmen (z. B. Metalldächer). Der Vorteil der durchdringungsfreien Konstruktion liegt in der Vermeidung von Schäden am Dach, z. B. durch undichte Stellen an einer Verschraubung und folgendem Wassereintritt.

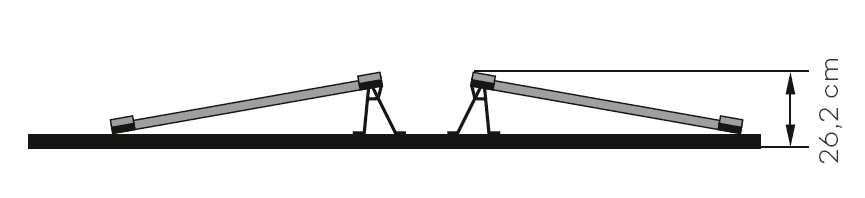

PV-Anlagen können problemlos auf Flachdächern installiert werden. In diesem Fall werden die Module mithilfe eines Montagesystems schräg aufgestellt, sodass sie die optimale Südausrichtung oder eine Ost-West-Ausrichtung mit einer günstigen Neigung von 10° aufweisen. Gleichzeitig sind mit der Schrägaufständerung der Module der Reinigungseffekt und eine ausreichende Belüftung gesichert. Bei der Südausrichtung ist ein ausreichend großer Abstand zwischen den Modulen wichtig, da es ansonsten zu gegenseitiger Verschattung und somit zu einer Ertragsminderung kommt. Dies ist bei einer Ost-West-Ausrichtung nicht notwendig, da die Module abwechselnd nach Osten und Westen ausgerichtet werden.

Dachanker bleiben an ihren Aufstellorten und werden nicht versetzt. Unter einem Dachanker wird der feststehende Anschlagpunkt einer Absturzsicherung bezeichnet, die bei Arbeiten auf Flachdächern bereits ab einer Höhe von zwei Metern vorzusehen ist.

PV-Ready für Neubauten und Gebäudesanierungen

Der Begriff PV-ready bezieht sich auf Neubauten sowie Gebäudesanierungen und steht dafür, dass alle technischen Vorkehrungen getroffen werden, die notwendig sind, um zu einem späteren Zeitpunkt eine PV-Anlage möglichst einfach nachzurüsten. Nähere Anforderungen zu PV-ready können Anhang B entnommen werden.

Eine Reihe von Maßnahmen ist nötig, um eine PV-Anlage sachgerecht auf einem Dach zu installieren. Zum Beispiel ist es hilfreich, wenn bereits Kabeltrassen vom Dach zum Elektrohausanschluss integriert oder Lastreserven vorgesehen werden. Bei Dachdeckerarbeiten sollten Dachdurchführungen für Kabel (z. B. ein Schwanenhals) ebenfalls ausgeschrieben werden.

Für die Errichtung einer PV-Anlage auf einem Flachdach werden üblicherweise ballastoptimierte Systeme verwendet. Das durchschnittliche Gesamtgewicht aus Modulen, Unterkonstruktion und Ballastierung liegt bei maximal 35 kg/m². Dies setzt sich aus einem durchschnittlichen Modulgewicht von ca. 12 kg/m², einem durchschnittlichen Gewicht der Unterkonstruktion von ca. 13 kg/m² und der notwendigen Ballastierung zusammen. Für Gründächer gelten andere Regelungen, die auf andere Unterkonstruktionen zurückzuführen sind (vgl. hierfür Fragebereich „Gründach”).

Zu Wartungszwecken ist es nötigt einen Dachausstieg mit einer Mindestlänge von 1,20 m vorzuhalten. Hiermit wird sichergestellt, dass Ersatzteile auch ohne die Notwendigkeit eines Kranes oder Schräglastenaufzuges einfach auf das Dach zu transportieren sind.

Betriebsführung und Wartung

In der Regel wird der Vertragspartei, die sich um die Planung und Errichtung der Anlage kümmert, auch die Wartung und Instandhaltung an der PV-Anlage übertragen.

Die Betriebsführung umfasst die technischen und kaufmännischen Aufgaben für die komplette Anlagennutzung. Darunter fallen Aufgaben wie Netzanmeldung, Wartung und Instandhaltung, aber auch Datenfernüberwachung und Monitoring, um die dauerhafte Betriebsbereitschaft der Anlage sicherzustellen. Anhang A können Sie einen Beispielwartungsplan entnehmen.

Eine defekte Anlage kann direkt an den Leistungseinbrüchen erkannt werden. Die Ursache hierfür können fehlerhafte oder defekte Komponenten sein. Die Ertragsleistung der Anlage lässt sich aus der Ferne überprüfen. Im Bedarfsfall wird eine Fachperson vor Ort den Grund des Leistungseinbruches ermitteln und gegebenenfalls eine Reparatur veranlassen. Im Zuge der regelmäßig durchzuführenden Anlageninspektionen können äußerliche Defekte, zum Beispiel Risse im Modulglas, erkannt werden.

Diesbezüglich kommt es auf die vertragliche Ausgestaltung an. Wenn die Betriebsführung an Dritte übergeben wurde, übernehmen diese die Ermittlung der Einspeisevergütung und Abrechnung gegenüber dem Stromnetzbetreiber. Ansonsten fällt die Aufgabe in das Spektrum der Anlagenbesitzenden.

Eine über Zehn-Grad-Neigung der Module sorgt für einen selbstreinigenden Effekt bei Regen. Zusätzlich ist es durch diese Neigung nicht notwendig, die Module von Schnee zu befreien. Bei geringeren Neigungen (z. B. Verklebesysteme im Denkmalschutz) ist eine regelmäßige mechanische Reinigung sinnvoll, da im Laufe der Zeit die Module durch Staub, Rußpartikel, Laub, Tierkot, Veralgung und Moose verschmutzt werden können und es damit zu einer Ertragsminderung kommen kann.

Prinzipiell ist das möglich, sofern das Netz zu keinem Zeitpunkt überlastet ist. Seit dem EEG 2012 kann der Netzbetreiber die Einspeisung des Stroms aus den PV-Anlagen in das Niederspannungsnetz im Falle einer Netzüberlastung reduzieren, siehe dazu auch Frage „Einspeisemanagement oder 70-Prozent-Regelung, was ist wann sinnvoll?“. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoller, den Strom in der Liegenschaft selbst zu verbrauchen.

Gründach

Je nach Pflanzenart und Pflegeaufwand wird zwischen intensiver und extensiver Dachbegrünung unterschieden. Bei den Intensivbegrünungen, auch Dachgärten genannt, handelt es sich in der Regel um eher aufwendige Begrünungen. Sie müssen intensiv gepflegt werden, wozu insbesondere eine regelmäßige Versorgung mit Wasser und Nährstoffen gehört. Begrünungen, die sich weitgehend selbst erhalten und weiterentwickeln, werden als Extensivbegrünungen bezeichnet. Sie sind in der Regel mit geringem Aufwand herstellbar und zu unterhalten. Sie eignen sich auch für eine Kombination mit PV-Anlagen; dabei ist eine zusätzliche Bewässerung nicht erforderlich. Die Bauhöhe einer Extensivbegrünung beträgt ca. 6 cm und 15 cm, bei einem Flächengewicht von etwa 50 und 150 kg/m².

Voraussetzung für eine optimale Abstimmung von PV-Anlage und Gründach ist die gemeinsame Planung und enge Zusammenarbeit während der Umsetzung. Bei Gründächern werden spezielle Modulunterkonstruktionen benötigt, bei denen die Begrünung selbst als Ballast wirkt. Zur Verringerung der Verschattung durch die Begrünung wird die PV-Anlage höher aufgestellt. Dadurch wirken deutlich größere Windkräfte auf die Anlage und es werden schwerere Ballastierungen benötigt. Folglich muss das Dach eine deutlich höhere Lastreserve vorhalten.

Ja, eine nachträgliche Installation ist möglich. Für eine Nachbelegung des Daches kann auch eine Standardaufständerung verwendet werden. Die niedrige Aufständerung zieht aber einen höheren Wartungsaufwand nach sich (Pflanzenwuchs sollte nicht über den Modulrand wachsen, da ansonsten der Ertrag der Anlage beeinträchtigt würde). Dabei rechnet man mit maximal 35 kg/m².

Die speziellen Gründachunterkonstruktionen werden in der Regel nur bei Neubegrünung direkt eingeplant, da es zum einen unwirtschaftlich wäre, die Pflanzen des Gründachs zu entfernen und eventuell das Dach nachträglich wieder zu begrünen. Zum anderen könnte durch eine nachträgliche Entfernung der Begrünung die Dachhaut verletzt und dadurch undicht werden.

Ein begrüntes Dach sorgt für geringere Umgebungstemperaturen im Nahbereich des Daches. Dadurch heizen sich die PV-Module weniger auf, wodurch deren Ertrag um ca. fünf Prozent steigt.

Voraussetzung für eine Ertragssteigerung ist die richtige Wartung der Anlage. Wird die PV-Anlage nicht richtig gewartet, kann sich der Ertrag deutlich reduzieren und die negativen Effekte wie Verschattung können gegenüber dem Kühleffekt überwiegen.

In der Förderrichtlinie zum Berliner Programm „1000 Grüne Dächer“ heißt es: „Eine Kombination von Dachbegrünung und Solarstromanlagen ist zulässig und ausdrücklich erwünscht.“. Die Mehrkosten für das Gründach, die sich durch eine Solarstromanlage ergeben, sind im Rahmen des Programms GründachPLUS, das zunächst bis Ende 2022 läuft, förderfähig.

Weitere Einzelheiten finden sich in der Richtlinie und auf den Seiten des IBB Business Teams unter https://www.ibb-business-team.de/gruendachplus.

Ja, es kann zu Problemen mit Unkraut und Überwachsungen kommen. Durch die Überwachsungen werden Teile der Module verschattet, wodurch der Ertrag merklich sinkt. Folgeschäden, wie eine hohe Dauerbelastung für die Bypassdioden der Module, sind vorstellbar, jedoch fehlt hier noch der Erfahrungswert einer Kombination aus Gründach und PV-Anlagen.

Um Überwachsungen zu minimieren müssen gegebenenfalls Kiesstreifen oder ein Durchwachsvlies vor und zwischen die Module gesetzt werden. Diese sollten auf beiden Seiten wasserdurchlässig sein. Es empfiehlt sich überdies, höher wachsende Pflanzen bei regelmäßiger Pflege zu entfernen. Die Pflegeintervalle einer PV-Anlage mit Gründach sollten schon bei der Planung berücksichtigt werden. Für eine effiziente und funktionelle Pflege von kombinierten Anlagen (PV und Dachbegrünung) sollte der Reihenabstand zwischen den Modulen mindestens 50 cm betragen. Somit lassen sich problemlos schattenwerfende Pflanzen oder Gehölze entfernen und die Oberflächen der Module reinigen. Auch die Wahl der Unterkonstruktion kann den Pflegeaufwand deutlich minimieren und das Zurückschneiden schattenwerfender Pflanzen erleichtern.

Gründächer haben positive Effekte auf das Klima, die Förderung und den Erhalt der Artenvielfalt, den Schutz vor der zunehmenden Feinstaubbelastung und wirken lärmdämmend. Sie bieten eine effektivere Regenwassernutzung und schützen das Dach und die Dachabdichtung vor Wind und Witterungseinflüssen wie etwa Hagel, Sturm, UV-Strahlung und Extrembeanspruchung bei Begehbarkeit.

Begrünte Dächer wirken wärmedämmend im Winter und kühlen ihre Umgebung im Sommer ab. Ein begrüntes Gebäude liegt im Schnitt 3 °C bis 4 °C unter denen eines unbegrünten und ungedämmten Daches. Durch die Evaporation und Transpiration der begrünten Dachfläche verdunstet das zurückgehaltene Regenwasser und kühlt so die Umgebung ab und sorgt für ein angenehmes Kleinklima. Extensiv begrünte Dächer halten im Jahresmittel etwa 60 bis 90 % des Gesamtniederschlags zurück und mindern dadurch die maximalen Abflussspitzen bei Starkwetterereignissen.[1] Sie können eine Lärmminderung von bis zu 20 dB und eine Feinstaubbindung von 10 g/a leisten.[2]

[1] Vorteile der Dachbegrünung, Zugriff am 06.09.2022.

[2] BuGG-Fachinformation: „Positive Wirkungen von Gebäudebegrünungen (Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung)“, Bundesverband GebäudeGrün e.V., Berlin, November 2019.

Denkmalschutz

Für Solarstromanlagen auf Baudenkmälern, im Ensemble und im Nahbereich von Baudenkmälern besteht eine Erlaubnispflicht. Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes dagegensprechen. Entscheidend sind die Umstände des jeweiligen Einzelfalls. Der Erlaubnisantrag ist bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu stellen.

Die Genehmigung einer Anlage auf einem denkmalgeschützten Gebäude hängt stark vom Erscheinungsbild des Gebäudes ab. Dieses sollte durch die Anlage kaum/gar nicht beeinträchtigt sein. Dabei spielt die Größe der Anlage, solange diese nicht sichtbar ist, keine Rolle. Neben dem passenden Standort ist es von Vorteil, wenn die Anlage hinsichtlich Farbe, Struktur und Oberfläche möglichst an das Dach angepasst ist, sodass die Charakteristik des Denkmals weitgehend erhalten bleibt.

Eine Genehmigung bedarf der Zustimmung sowohl der Unteren als auch der Oberen Denkmalschutzbehörde. Bei der Unteren Denkmalschutzbehörde ist der Antrag einzureichen. Bei negativer Prüfung erhält die antragstellende Person ein Ablehnungsschreiben. Bei positiver Prüfung übergibt die Untere Denkmalschutzbehörde den Positivbescheid an die Obere Denkmalschutzbehörde. Diese kann durch eigene Prüfung des Sachverhaltes den Positivbescheid mit einer Ablehnung überstimmen.

Vertragliche und verwaltungstypische Fragestellungen

Vertragsmodelle

Die Berliner Stadtwerke sind Ihr kommunaler Partner für den Solarausbau in Berlin und unterstützen Sie gerne bei dem Bau Ihrer Anlage. Aufgrund der unterschiedlichen technisch nutzbaren Dachfläche wird über eine Partnerschaft individuell entschieden. Grundsätzlich sind die Stadtwerke ab einer Anlagengröße von 30 kWp bei Nichtwohngebäuden und 100 kWp bei Wohngebäuden an einer Partnerschaft interessiert.

PPAs sind eine bereits in manchen Ländern übliche Methode, die Investitionskosten und den Betrieb von EE-Anlagen zu finanzieren. Ein Power Purchase Agreement (kurz PPA) ist ein oft langfristiger Stromliefervertrag zwischen zwei Parteien. In dem Stromliefervertrag werden alle Konditionen geregelt, wie der Umfang der zu liefernden Strommenge, die ausgehandelten Preise, die bilanzielle Abwicklung aber auch die Strafen bei Nichteinhaltung des Vertrags.

Die Vorteile eines PPAs für die Vertragsparteien sind unter anderem die langfristige Preissicherheit, Möglichkeiten zur Finanzierung von Investitionen in neue Stromerzeugerkapazitäten oder die Reduzierung von Risiken bei Stromverkauf und -einkauf.

Wirtschaftliche Fragestellungen

Auslegung und Ertragseinflüsse auf eine PV-Anlage

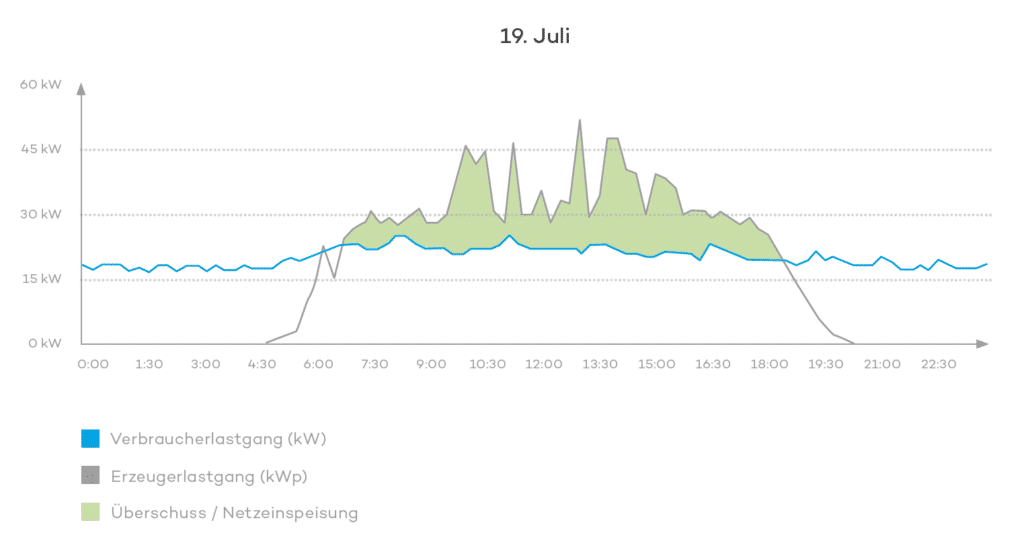

Um die sinnvolle Größe einer PV-Anlage festzulegen, ist das Verbrauchsverhalten der Liegenschaft entscheidend. Dazu werden zunächst die Lastprofile des Stromverbrauches analysiert. Hierbei können zwei Zählertypen unterschieden werden. Bei Verbrauchswerten kleiner 100.000 kWh liegen in der Regel nur Standardlastprofile (SLP) vor. Diese geben keinen genauen Aufschluss darüber, wann wie viel Strom abgenommen wurde, sondern nur über die insgesamt verbrauchte Menge in einem Jahr. Alternativ dazu werden bei einem Verbrauch über 100.000 kWh die Verbrauchsraten in Viertelstunden genau zugeordnet. Diese Art der Verbrauchserfassung wird registrierende Leistungsmessung (RLM) genannt. Mit diesen Informationen können jetzt die Erzeugungslastgänge der PV-Anlage den Verbraucherlastgängen gegenübergestellt werden. Mit der hierfür verwendeten Spezialsoftware können Eigenverbrauchsraten prognostiziert werden. Da bei SLP eine Gegenüberstellung mit den Erzeugerlastgängen nicht möglich ist, werden hierfür repräsentative Lastgänge (z. B. einer vergleichbaren Nutzung) verwendet. Die Anlage wird dann unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit so ausgelegt, dass ein möglichst großer Teil des erzeugten Stroms direkt im Gebäude verbraucht und gleichzeitig ein möglichst großer Teil des Strombedarfs im Gebäude gedeckt werden kann.

In den meisten Fällen ist es sinnvoll, möglichst hohe Eigenverbrauchsraten zu erzielen. Die PV-Anlagen sollten in der Regel auf Eigenverbrauchsraten von mindestens 70 Prozent ausgelegt werden. Durch die geringe Einspeisevergütung für ins Netz eingespeisten Strom rechnet sich eine größere Auslegung meist nicht.

Neben den witterungsabhängigen Einflüssen (z. B. Windlast, Schneelast, Sonneneinstrahlung) muss die PV-Anlage auch gegen Verunreinigungen wie Vogelkot, Vermoosung oder Staub beständig sein. Die Neigung der Module sorgt für einen selbstreinigenden Effekt bei Niederschlag (vgl. Frage „Wer reinigt die PV-Module und befreit sie von Schnee?”).

Zusätzlich ist der Ertrag der PV-Anlage stark von der solaren Einstrahlung abhängig. Neben der Verschattung durch zum Beispiel andere Gebäude oder Schornsteine spielt auch die Ausrichtung der Anlage Richtung Sonne eine wichtige Rolle. Dabei führt die Umgebung nicht immer nur zu Minderungen des Ertrags. Beispielsweise kann durch helle reflektierende Flächen in der Umgebung der Ertrag einer Anlage gesteigert werden.

Anlagen mit einer Leistung ab 100 kWp fallen in die Direktvermarktungspflicht. Das bedeutet, dass die Anlagenbetreiber:in den Strom direkt an der Börse verkaufen muss, was mit einem erhöhten Aufwand und weniger sicheren Erlösen verbunden ist, jedoch mit einer höheren Einspeisevergütung (+ 0,4 Cent/kWh) einhergeht. Meistens wird in solchen Fällen ein spezielles Unternehmen beauftragt, das wiederum an den Erlösen durch den Stromverkauf beteiligt wird.

Autarkiegrad: Dieser gibt an, wie viel Strom der Liegenschaft durch den Solarstrom der PV-Anlage gedeckt werden kann. Je niedriger der Autarkiegrad ist, desto mehr Strom muss aus dem Netz bezogen werden.

Eigenverbrauchsrate: Diese gibt an, wie viel Prozent von dem selbst produzierten Strom von der Liegenschaft direkt verbraucht wird. Je mehr Strom verbraucht wird, desto höher ist auch diese Rate.

Für einen hohen Solarertrag liegt der optimale Aufstellwinkelbei Südausrichtung zwischen 25° und 30°. Um eine möglichst hohe Eigenverbrauchsrate zu erzielen und gegenseitige Verschattung zu vermeiden, werden die PV-Module auf Flachdächern üblicherweise dachparallel in jede Richtung mit einem Aufstellwinkel von ca. 10° bis 13° installiert, um so möglichst die gesamte Dachfläche nutzen zu können. Anlagen der Stadtwerke werden überwiegend in Ost-West-Ausrichtung belegt, da diese Ausrichtung den tatsächlichen Strombedarf am besten abdecken kann.

Module in Nord-Süd-Ausrichtung können heutzutage, wenn auch weitgehend unbekannt, eine lohnende Investition sein. Während bei einer Südausrichtung vor allem die Einstrahlung zur Mittagszeit zu hohen Erträgen führt, kann bei einer Ost-West-Ausrichtung eine gleichmäßigere Ertragsgewinnung über den gesamten Tag hinweg erreicht werden. Dabei ergeben sich jedoch in etwa 10 Prozent bis 20 Prozent geringere Erträge gegenüber einer Ausrichtung nach Süden.

Es gibt Systeme, bezüglich derer die Module der Sonne nachgeführt werden. Diese Systeme sind aber sehr teuer und wartungsintensiv, da die Funktion der Ausrichtung motorisch erfolgt. Je mehr bewegliche und mechanische Teile eine Anlage aufweist, desto höher ist der Wartungsaufwand. Daher kann man sagen, dass der Mehrertrag den Aufwand und die Kosten nicht refinanziert.

Man muss mit ca. vier Prozent Leistungsverlusten rechnen. Durch den höheren Aufstellwinkel und somit geringeren Reihenabstand, passen aber wiederum auf eine gegebene Dachfläche 15 bis 20 Prozent mehr Module.

Dadurch, dass die Module leicht geneigt aufgestellt werden (i. d. R. liegt ein Aufstellwinkel bei Ost-West-Ausrichtung von 10° bis 13° vor), ergibt sich eine Aufbauhöhe von ca. 26 cm. Ob bei einem Flachdach die Module von der Straße aus erkennbar sind, hängt von der Höhe des Gebäudes, der Attikahöhe und der Entfernung der Module zur Dachkante ab, z. B. wäre bei einem Gebäude ohne Attika mit 13 m Höhe, einem Modulabstand von 1 m zum Rand und einem Aufstellwinkel von 10° die Anlage bei einem Abstand von 112 m zum Gebäude überhaupt erst erkennbar.

Ein wichtiger standortabhängiger Faktor ist die Verschattung, welcher in seiner Bedeutung häufig unterschätzt wird. Sind regelmäßig große Schattenwürfe zu erwarten, zum Beispiel durch Bäume, Schornsteine, Antennen oder auch Gebäude in der näheren Nachbarschaft, muss die Anlage sehr genau geplant werden. Da ein Schatten auf einem Teil der PV-Anlage die gesamte Leistung des entsprechenden Strings mindert, kann es durchaus sinnvoll sein, auf bestimmten Bereichen des Daches keine Module zu installieren. Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz von Optimierern, die vor jedes verschattete Modul geschaltet werden. Hierfür erhöhen sich jedoch die Investitionskosten, daher ist eine Abwägung der Mehrkosten zum Ertragsnutzen notwendig. Ebenso kann das Überwachsen einer extensiven Dachbegrünung die PV-Module teilverschatten.

Bis Ende 2024 müssen alle öffentlichen Gebäude mit einer Nutzungsfläche von mehr als 50 m² verpflichtend mit einer Solaranlage ausgestattet sein, gleich ob Neubau oder Bestandsgebäude. Die Solarpflicht geht zurück auf das neu verabschiedete Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln) und verhilft Berlin so den Bezug von Energie aus dem öffentlichen Stromnetz für öffentliche Gebäude deutlich zu senken, um die Klimaziele zu erreichen. Die Solaranlagen sind im Zuge der Bauausführung, spätestens aber ein Jahr nach Bauabnahme auf der kompletten technisch nutzbaren Dachfläche zu errichten.

Finanzierung & Wirtschaftlichkeit

Mit dem Inkrafttreten des EEG-Gesetzes im Jahr 2000, sind sehr viele neue PV-Anlagen in Deutschland errichtet worden. Jede ins Netz eingespeiste kWh wird mit einer festen Einspeisevergütung, die sich im Laufe der Jahre für neu angemeldete Anlagen verändert, gefördert. Zu Beginn fiel die Einspeisevergütung recht hoch aus und machte somit die hohen Kosten für die Errichtung der Anlage wirtschaftlich. Durch stetig sinkende Einspeisevergütungen wurde es mit den Jahren immer unrentabler, PV-Anlagen in großem Maße zu bauen. Mittlerweile steigt die Wirtschaftlichkeit des vor Ort produzierten Stroms wieder an – zum einen, da die PV-Technologien immer günstiger werden, zum anderen, da der Strompreis stetig steigt.

Während der Nutzungsdauer von ca. 25 Jahren erzeugen Solaranlagen emissionsfreien Strom, der weder Treibhausgase, Lärm noch Feinstaub freisetzt. Wird der erzeugte Strom direkt vor Ort verbraucht, reduziert sich somit der Bezug aus dem öffentlichen Stromnetz und entlastet dieses (Netzdienlichkeit). Mit der eigenen PV-Anlage auf dem Dach wird ein direkter Beitrag zur Förderung und zum Ausbau von erneuerbaren Energien vor Ort geleistet. Oftmals ist netzbezogener Ökostrom jedoch auch regenerativer Strom aus abgeschriebenen Anlagen in anderen Ländern und damit nicht mehr regional (beispielsweise Wasserkraft aus Norwegen).

Ja! Der Strom, der durch eine PV-Anlage erzeugt wird, kann im GEG mit dem errechneten Jahres-Primärenergiebedarf nach § 20 und § 21 GEG verrechnet werden. Das Gesetz verweist in der Berechnung auf die DIN V 18599-1:2018-09. Die Höhe des entsprechenden Abzugs vom Jahres-Primärenergiebedarf steigt, wenn ein Batteriespeicher im Einsatz ist. Dies gilt dann, wenn der Solarstrom in unmittelbar räumlichem Zusammenhang mit dem Gebäude erzeugt und vorrangig in dem Gebäude selbst oder nach vorübergehender Speicherung verbraucht wird.

Wenn die/der Auftraggebende selbst investiert, liegen übliche Amortisationszeiten bei zwölf bis 18 Jahren. Sollte die/der Auftraggebende in die Anlage nicht selbst investieren (z. B. bei einem Pachtmodell), gibt es keine Amortisationszeit in diesem Sinne. Die Kosteneinsparungen durch geringere Netzstromkosten sind den entsprechenden Pachtraten oder PV-Lieferstromkosten entgegenzustellen. In diesen Modellen rentiert sich die Anlage in den meisten Fällen ab dem ersten Jahr.

Die von den Berliner Stadtwerken errichteten Anlagen sind aktuell maximal sechs Jahre alt. Daher können wir hier nicht auf Erfahrungswerte im Rahmen des Recyclings zurückgreifen. Aktuell bieten die Stadtwerke zwei Möglichkeiten im Umgang mit Altanlagen an:

- Die PV-Anlage wird von den Stadtwerken zurückgebaut und dem Recycling zugeführt.

- Die Anlage bleibt, aufgrund guter Performance, weiterhin auf dem Dach der Liegenschaft und erzeugt CO2-neutralen Strom zur Deckung des Eigenverbrauchs. Einspeisung von überschüssigem Strom wird jedoch nach EEG nicht mehr vergütet. Hierfür muss ein Anschlussvertrag mit den Stadtwerken geschlossen werden.

Ein Einspeisemanagement ermöglicht es dem Netzbetreiber, die PV-Anlage ferngesteuert vom Netz zu nehmen oder die Einspeisung zu reduzieren. Notwendig wird dies zur Garantie der Netzstabilität, wenn zu einem Zeitpunkt mehr Energie ins Netz gespeist als verbraucht wird. Zusätzlich ermöglichen diese Systeme eine genaue Überwachung der Anlage. Einspeisemanagementsysteme werden ab einer Leistung von über 10 kWp Pflicht, bei Leistungen unter 30 kWp bedarf es keines Einspeisemanagements. Eine vereinfachte Version des Managements ist bei Leistungen zwischen 30 und 100 kWp vorzusehen.

Eine Alternative zum Einspeisemanagement für Anlagen unter 30 kWp stellt die sogenannte 70-Prozent-Regelung dar, bei welcher der Wechselrichter auf 70 Prozent der Nennleistung der Module begrenzt wird. Diese Begrenzung macht sich nur an den Spitzensonnentagen im Jahr bemerkbar. An den meisten Tagen des Jahres werden die 70 Prozent der Nennleistung aufgrund der Jahreszeit oder des Wetters nicht überschritten. Welches System wirtschaftlich sinnvoller ist, sollte im Einzelfall geprüft werden. Ab einer Anlagengröße von 15 kWp rechnet sich in der Regel das Einspeisemanagement.

Anmeldung der PV-Anlage

Laut § 62 der Bauordnung Berlin (BauOBln) sind Solaranlagen verfahrensfrei und damit nicht genehmigungspflichtig. Ausnahmen bestehen bei denkmalgeschützten Gebäuden und bei Hochhäusern. Als Hochhäuser gelten in Berlin Gebäude mit einer Höhe von mehr als 22 m. Diese Höhe wird nach der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses mit Aufenthaltsmöglichkeit bestimmt. Bezugshöhe am Boden ist die Geländeoberfläche im Mittel.

- Anfrage auf Netzanschluss beim Netzbetreiber und Zählersetzung (vor Montage der PV-Anlage)

- Inbetriebnahmeprotokoll mit Netzbetreiber

- Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (BNetzA) a. Angaben zum Anlagenbetreiber b. Standort der Anlage c. Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird d. die installierte Leistung der Anlage e. die Angabe, ob für den in der Anlage erzeugten Strom eine Förderung nach dem EEG 2021 in Anspruch genommen werden soll

- Nachweis der Anmeldung an Netzbetreiber

- Abrechnungsrelevante Daten des Vorjahres an Netzbetreiber übermitteln

Sofern eine Bevollmächtigung an eine dritte Person ausgestellt wird, kann diese die nötigen Anmeldungen vornehmen. Wenden Sie sich gerne an uns.

Mythen und Irrtümer über Solarenergie

Das stimmt keinesfalls! Die Berliner Feuerwehr hat einen grundsätzlichen Löschauftrag, natürlich auch für PV-Anlagen. PV-Anlagen kontrolliert abbrennen zu lassen, also keine Löschversuche zu unternehmen, wäre strafbar.

Dazu der Abteilungsleiter der Einsatzvorbereitung BT der Berliner Feuerwehr, Torsten Gräser: „Die Berliner Feuerwehr wird natürlich auch bei Bränden, die im Zusammenhang mit PV Anlagen stehen tätig. Bei solchen Einsätzen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig, um die Einsatzkräfte oder zu rettende Personen nicht den Gefahren der Elektrizität auszusetzen, die durch eine PV Anlage ständig generiert wird. Hierzu gehört das betätigen sog. Freischalter und das Einhalten von Mindestabständen beim Löschen.“

Das stimmt so pauschal natürlich nicht. Zurückzuführen ist das zum Teil noch auf die Verunsicherung der Branche und viele Firmenschließungen im Jahr 2012, die sowohl durch Förderkürzungen als auch durch massive Konkurrenz aus dem Ausland ausgelöst wurden. Durch die Förderung des EEG und die Einsparung von Stromkosten durch die Eigennutzung des selbsterzeugten Solarstroms wird eine Solarstromanlage wieder wirtschaftlicher. Die Investitionen einer PV-Anlage amortisieren sich innerhalb eines Förderzeitraumes von zehn bis 15 Jahren. Voraussetzung dafür ist, dass die Investitionskosten im Rahmen liegen und die Anlage eine gute Performance Ratio hat (wenig Ausfälle und Verschattung, gute Ausrichtung). Nach der Amortisationszeit liefert die Anlage fast kostenlosen Strom.

Eine generelle Aussage kann hierzu nicht getroffen werden. Es handelt sich beim Denkmalschutz immer um Einzelfallentscheidungen. Für eine erfolgreiche Genehmigung ist es wichtig, die Denkmalschutzbehörde frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Je nach Gebäude kann es für eine Genehmigung beispielsweise ausreichen, die PV-Anlage auf der straßenabgewandten Seite zu errichten oder bei Flachdächern die Aufständerung ohne Dachdurchdringung durchzuführen.

Verschiedene Berliner Beispiele zeigen, dass es geht: eine 38-kWp-Anlage auf dem Dach des Roten Rathauses[1], 160 kWp auf den Dächern von vier Wohngebäuden aus Zeiten der DDR-Nachkriegsmoderne[2] in Mitte, eine 47-kWp-Anlage auf dem Dach der Wohnanlage Bremer Höhe in Prenzlauer Berg[3] oder eine 117-kWp-Anlage auf dem Dach der HTW Berlin auf dem Campus Wilhelminenhof.

Scheuen Sie sich nicht, einen Antrag zu stellen, und setzen Sie sich dazu frühzeitig mit der zuständigen Behörde in Verbindung. Die Antragstellung können beispielsweise auch die Stadtwerke vorbereiten.

[3] Vgl. Wohnanlage Bremer Höhe, Zugriff am 08.09.2022.

[1] Vgl. Rotes Rathaus, Zugriff am 08.09.2022.

[2] Vgl. Mollgenossenschaft, Zugriff am 08.09.2022.

Das ist falsch. Die sogenannte energetische Amortisationszeit gibt an, nach wie vielen Jahren oder Monaten eine Anlage so viel Energie produziert hat, wie für die Produktion der Anlage selbst aufgewendet wurde. Diese Zeitspanne variiert mit der verwendeten Technologie und dem Ertrag der Anlage. Typische Werte für Deutschland liegen je nach Technologie zwischen 1,5 und 3,5 Jahren. Bei einer Lebensdauer von 25 Jahren kann eine PV-Anlage also deutlich mehr Energie produzieren, als für ihre Herstellung aufgewendet wurde.

PV-Module sind kein Sondermüll, sondern sind wie andere Elektro- und Elektronikgeräte zu entsorgen. Das Recycling von Modulen ist durch die EU-Richtlinie WEEE-2002/96/EG festgelegt. Zudem fordert die EU, dass mindestens 80 Prozent aller verkauften Module recycelt werden.

Während die gängigen mono- und polykristallinen Module keine Giftstoffe enthalten, wird bei einigen Dünnschichtmodulen Cadmium eingesetzt, das als giftig eingestuft wird. Diese Module werden jedoch sehr selten verbaut und von den Stadtwerken nicht eingesetzt.